प्रोफ़ेसर की डायरी: उच्च शिक्षा में वैचारिकता का खेल

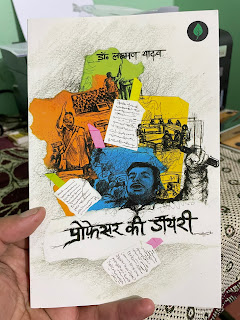

प्रोफ़ेसर की डायरी

नोट: यह किताब की समीक्षा क़तई नहीं है।

अख़िरकार पढ़ ली। फ़ेसबुक पर ही एक लेख भी देखा कि डॉo लक्ष्मण यादव की किताब प्रोफ़ेसर की डायरी इन दिनों अमेज़न पर सभी भारतीय भाषाओं में बेस्ट्सेलर बनी हुई है, इसमें कोई संदेह करने लायक़ बात है भी नहीं!

डॉo लक्ष्मण को काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। सामाजिक न्याय पर कई विद्वानों से 'परिचय' उन्हीं को देखकर हुआ है। किताब उन्हीं के संस्मरणों पर आधारित है इसलिए भाषा में कोई बनावटीपन नहीं, एकदम सहज और सरल।

किताब का इंतज़ार इस कदर था कि कॉलेज के बैग में रखकर, थोड़ा-थोड़ा वहाँ भी पढ़ लिया; हालाँकि ये आदतन है कि अपने विषयों की किताबों,नोट्स, लैपटॉप के इतर बैग में हमेशा कोई 'विषय से इतर किताब’ हमेशा होती ही है।जहां समय मिला कुछ अंश ही पढ़ लिये।

बहरहाल, किताब में हालाँकि जो उच्च शिक्षा के तिलिस्म से अंजान लोग है, उन्हें कई मायनों में यह किताब; जो डॉo लक्ष्मण की डायरी के नोट्स है; उन्हें देश-प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फल फूल रहें रहे जातिवाद, विरोधी स्वरों को दबाने, एक ही वैचारिकता को गोबर खाद देकर पालने और तार्किकता और वैचारिकी की कब्र खोदने की परियोजनाओं के बारे में परत-दर-परत क़रीब से जानने को मिलेगी। मैं क्योंकि ख़ुद उच्च शिक्षा में पढ़ाने के ही पेशे में हूँ, इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो किताब में कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसे सोचकर स्तब्ध होता!

केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़िये, राज्य के विश्वविद्यालयों में भी नियुक्तियों की ‘न्यूनतम अर्हता’ नेट-पीएचडी पहले भी नहीं थी,आज भी नहीं है न कभी हो पाएगी।खेल वैचारिकताओं का है! चयन के मानदंड ‘झुकाव ‘ है जिस ओर ऊँट की करवट है।पढ़ाने-लिखाने से ज़्यादा फ़लाँ संगठन के उक्त कार्यक्रम में शरीक़ हुए और ढिमकाने के साथ एक फोटो खिंचवाकर 'आशीर्वाद प्राप्त' करने में ही सोशल मीडिया का प्रोफाइल है। पैसे देकर रिसर्च पेपर छप जाते है, जिनका न सर न पैर! क्या होता है उन पेपर्स का? इस जनजाति या उस जाति पर शोध! क्या बदला उस शोध ने? कुछ फोटोस्टेट के लिए कुछ पन्ने बर्बाद और पर्यावरण का नुक़सान।इसके इतर जिन पर शोध किया उनकी हालत जस की तस। जाति पर शोध करने से ना जातिवाद ख़त्म हुआ और आर्थिक आयाम पर शोध करके ना किसी हाशिये के समाज के स्थिति बेहतर हुई।

डॉo लक्ष्मण की यह किताब आपको ऐसे ही अनुभवों से रूबरू करवाती है।’आज़ाद और तार्किक ख़यालों ‘ की क़ीमत अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ती है।और हाथ ऐसे धुलते है की चमड़ी उधड़ जाती है; तन और मन दोनों की। मेहनतकश युवाओं को पढ़कर निराशा होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उच्च शिक्षा को धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है।नई शिक्षा नीति में विषय देखिए! न उसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों के पास मूलभूत संसाधन है न ही शिक्षकों की संख्या। विषय किसके कहने पर करिकुलम का हिस्सा बने? मेरी समझ से बाहर है।कॉलेजों में प्रोफ़ेसर क्लर्की के काम में इतने पिसे हुए है कि उसके बाद भी जो ईमानदारी से शिक्षण में जुटे है, उन्हें सलाम!

उच्च शिक्षा में मठाधीशों की एक लॉबी है, जिनमे परिवारवाद सर्वोपरि है! 'चयन’ में चयन करना किसका है वो सब 'पहले से लिखा है'।एनएफएस का भूत हाशिये के अभ्यर्थियों के गले में बेताल बनकर अटका रहता है।जहां मौक़ा मिला वहीं गले पड़ गया।

एक बार मेरे एक पुराने छात्र ने पूछा था,"दा! अगर आरक्षण देते रहेंगे तो एक दिन एससी-एसटी-ओबीसी वाले तो बहुत हो जाएँगे?”

मैंने कहा,"यार तुम बस मुझे अपने 2 घंटे दे दो, और अपने परिसर के हर विभाग में हर जाति के प्रोफ़ेसर्स की एक लिस्ट बनाओ और साथ में वहाँ स्वच्छकों की भी, फिर मुझे डेटा बताना और फिर इसका जवाब भी कि क्या एक भी पिछड़े वर्गों में इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो ‘सामान्य श्रेणी’ में अपनी जगह बना पाता!" एनएफएस तो ब्रह्मास्त्र था ही।यूजीसी का हालिया नया ड्राफ्ट रही सही कसर भी पूरी करने वाला है।

डॉo लक्ष्मण की किताब से ही आरटीआई से मिले एक जवाब में, देश के कुल 596 कुलपतियों में से मात्र 6 एससी, 6 एसटी और 36 ओबीसी वर्ग से आते है।

देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गये हैं, आरक्षण होने के बावजूद यह प्रतिशत इतना कम क्यों है? क्योंकि उच्च शिक्षा, ख़ासकर कैंपसों में चयन की प्रक्रिया समतामूलक है ही नहीं। जिनको आगे नहीं बढ़ाना है, उन्हें ना बढ़ाने और जिन्हें बढ़ाना है उनके लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जाता है। पीएचडी के तो क्या कहने! कॉलेज के दिनों से सुनते आये है! की पूरी होने के क़ायदे क्या है।

इन्ही सब के इर्द-गिर्द यह किताब भी चलती है।

कुल मिलाकर सौ बात की एक बात…शिक्षा ख़तरे में है।वो ‘सौ सुनार की एक लोहार की’ वाली उक्ति में मौजूदा दौर में सुनार की कारीगरी ही काम ली जा रही है।असर 'व्हाट्सप विश्वविद्यालयी’ जवाबों से समझ आ जाता है।माइथोलॉजी इतिहास बन चुकी है और अंधविश्वासों को वैज्ञानिक तर्कों का अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि कालिख भी सफ़ेदी लगे।इंसान से दुबारा बंदर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।शायद अब लोग डार्विन को सही समझें!

सबसे बड़ा आभार हमेशा की तरह बेहतर साहित्य सुलभ करवाने वाले हमारे अग्रज और मित्र, 'किताबघर पिथौरागढ़' के गोविंद कफलिया जी का; इस किताब को हम जैसे पाठकों तक पहुँचाने के लिए।

.jpeg)

.jpeg)

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें